EarFunから発売されている完全ワイヤレスイヤホンEarFun Free Proは、5,000円台という低価格ながらいわゆる全部入りの高コスパモデルとしてとても人気です。

そこで本記事では、高級モデルをたくさん使い込んでいるYouTuberからも評価されているEarFun Free Proをレビューします。

関連記事 【EarFun Free Pro】Air ProではなくFree Proを購入した理由!EarFunの2大ノイズキャンセリング搭載イヤホンを比較します!!

タップできる目次

EarFun Free Proのスペック・価格

EarFun Free Proのスペック・価格

| ノイズキャンセリング | 対応(-28dB) |

|---|---|

| 外音取り込み | 対応 |

| ワイヤレス充電 | 対応 |

| Bluetoothバージョン | バージョン5.2 |

| 対応コーデック | SBC / AAC |

| 充電時間 | イヤホン:1.5時間 充電ケース:2時間 / 3.5時間(ワイヤレス充電の場合) |

| バッテリー持続時間 | ノーマルモード時:最大7時間(ケース込みで最大32時間) ノイズキャンセリング使用時:最大6時間(ケース込みで最大27時間) |

| サイズ | 67 x 25 x 31mm |

| 重量 | ケース+イヤホン:約41g、イヤホン両耳:約9g |

| イヤホン防水規格 | IPX5 |

| 充電ポート | USB-C |

| その他 | 低遅延モード |

| 価格(Amazon) | 5,999円(税込み) |

EarFun Free Proは、完全ワイヤレスイヤホンにしては等級の高い防水規格を採用しており、運動中の汗や雨に濡れても大丈夫な設計となっていることが特徴です。

また、音楽ゲームをやるときなどに力を発揮する低遅延モードが搭載されています。

EarFun Free Proレビュー

ではEarFun Free Proをレビューしていきます。

外観・デザインも安っぽさはなく、サイズはかなりコンパクト

EarFun Free Proのケースは高級感があり、とても小さいのでポケットに入れて持ち運んでも気にならない大きさです。

上面もとても綺麗なのですが、指紋が目立ちやすくなっていますが、側面や下面は指紋が付きにくい作りになっています。

ケース背面にはUSB-Cの充電ポートが付いています。

EarFun Free Proはワイヤレス充電に対応しており、ケース下面からワイヤレス充電できることが大きなメリットの1つになっています。

ケースを開けるとこのようにイヤホンが収納されています。

イヤホン本体はプラスチックっぽさがありますが、かなりコンパクトです。

スマホ(6.3インチ)とサイズを比べてみると更に小ささが分かります。

多くのものを持ち歩きたくない方などにはピッタリです。

付属品はイヤーチップx4 / イヤーフックx3 / USB-Cケーブルで充実

EarFun Free Proはイヤーチップが最初から本体に含まれているものも含めて4サイズ、イヤーフックが3サイズ、USB-Cケーブルとマニュアルが付属しています。

イヤーフックはフックありの大/小とフックなしのものが付属していますのでフックが鬱陶しく感じる方はフックなしのものを付けることができる気遣いがされています。

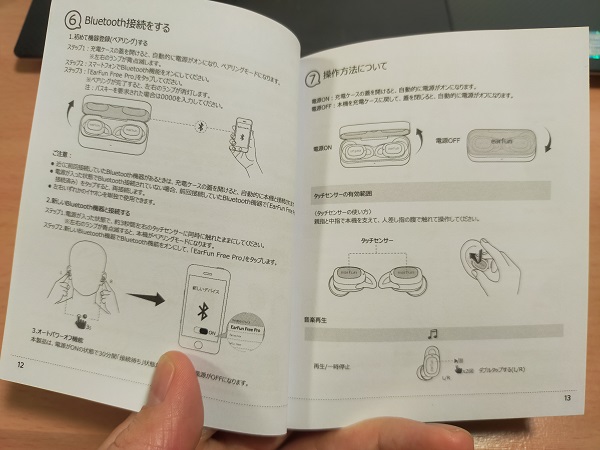

マニュアルは多言語に対応しており、もちろん日本語も対応しています。

日本語で10ページに渡ってしっかりと説明されていますので初めて完全ワイヤレスイヤホンを使うという方でも使いこなせるように作られています。

装着しても目立ちすぎず、しっかりと耳に収まるので外れてしまうこともない

EarFun Free Proを付けてみるとこのように耳にしっかりと収まっていて使用していてイヤホンが気になることはありません。

前から見てもイヤホンが耳から出っ張ることもなく、首を振ったり顔を傾けたりしても外れそうになることもないです。

耳が小さい方や女性でも付けれますし、どんなファッションにでも合うイヤホンになっています。

音質は値段にしては良い。テクノや電子音多めの曲がおすすめ

EarFun Free Proのドライバーは6mmとなっており、完全ワイヤレスイヤホンとしても大きいとは言えないサイズでアプリでイコライザーの調節などもできないモデルです。

しかし、5,000円台のイヤホンとしては音も良く音楽も十分楽しめます。

音質はどちらかと言えば低音よりもシンセサイザーや電子音がよく響くため、テクノ系の曲に良く合うと感じています。

操作はボタンではなくタッチで行う

EarFun Free Proの操作はタッチセンサーをタップすることによって行います。

EarFun Free Proの操作コマンド一覧

| ‘ 操作 ‘ | 操作コマンド |

|---|---|

| 音楽の再生/一時停止 | 右もしくは左を2回タップ |

| 曲送り | 右を0.8秒以内に3回タップ |

| 音量アップ | 右を1回タップ |

| 音量ダウン | 左を1回タップ |

| 音声アシスト起動/解除 (Siri/Googleありスタント) |

右を2秒間タップし続ける |

| モード切替え | 左を3回タップ (ノイズキャンセリング→外音取り込み→ノーマル→ノイズキャンセリングの順に切り替わります) |

| 低遅延モード | 左を2秒間タップし続ける |

| 電話を受ける/切る | 右もしくは左を2回タップ |

| 着信拒否 | 右もしくは左を2秒間タップし続ける |

| 2つの通話の切り替え | 右もしくは左を3回タップ |

音量アップ/ダウンや曲送りなどは接続しているスマホやPCなどでももちろん可能ですが、ノイズキャンセリングや低遅延モードの操作はイヤホンで行う必要があります。

ノイズキャンセリング(ANC)は低音をよくカットしてくれる

EarFun Free Proのノイズキャンセリング(ANC)は低音をよくカットしてくれるように作られていると感じました。

管理人が普段の生活で感じる騒音が大きい箇所と言えば公共交通機関です。

そこでバス、JR、地下鉄でノイズキャンセリング機能を試してみたところ、走行時の「ゴーッ」という音はかなりカットしてくれました。

ただ、高い音もそれなりにカットしてくれてはいるものの、高級機種で言われるような静寂な空間が訪れるとまではいきませんでした。

公共交通機関で音楽を聴く分には十分なノイズキャンセリング機能といえます。

外音取り込み(アンビエント)は機能するがぼちぼちの性能

EarFun Free Proの外音取り込み(アンビエント)機能は公共交通機関のアナウンスを聞きたいときなどは十分に聞き取れるレベルの性能があります。

しかし、コンビニやスーパーなどで店員さんと会話をしようとしたときは音楽再生中に外音取り込み機能を入れるだけでは聞き逃してしまいそうで不安で外音取り込み機能と一緒に音楽も一時停止したほうがいいかなといった印象です。

ただ、今後、コロナ渦では無くなりマスクをしなくなったり、アクリルシートが無くなれば音楽を再生したままでも十分かとも思う性能となっています。

マイク・通話品質も十分な性能

EarFun Free Proのマイクを使ってオンライン会議でお馴染みのzoomを使って音声を収録しました。

EarFun Free Proの音声は少し機械っぽさはあるものの、通話は十分可能で相手に声が届かなかったり、相手が聞きづらいということもありませんでした。

EarFun Free Proの気になったところ

EarFun Free Proの気になった部分もご紹介します。

イヤーチップがとても柔らかいので交換するとより良い

付属しているイヤーチップはとても柔らかく傘の部分がとても薄くなっています。

これでもフィットしないわけではないのですが、装着感に少し違和感がありました。

そこで以前使用していた安いイヤホンのイヤーチップに交換したところ、しっかりとフィットするようになりました。(ケースにはしっかり収まります)

しかし、もしお気に入りのイヤーチップが余っているようであれば交換してみるとより満足できると思います。

ケースを傾けるだけで簡単に閉じてしまう

EarFun Free Proのケースは開けた状態で画像のように傾けるとパタッと簡単に閉じてしまいます。

そのため、開けた上蓋に触れないようにケース下部を持ったり、開けた上蓋を指で押さえるようにしておかないと不意に閉じてしまうことになってしまいます。

逆にケースを閉じた状態の時は傾けたり、強く振ったりしたとしてもマグネットでしっかりと閉じていますので開いてしまう心配はありません。

EarFun Free Proの総合評価は☆3.5

EarFun Free Proは、音質も十分でANCや外音取り込みもしっかり使えるコスパ最高の完全ワイヤレスイヤホンで総合評価は☆3.5としました。

同じ価格帯のag TWS03Rとの違いは?どっちがオススメ?

EarFun Free Proとag TWS03Rはどちらも5,000円台でコスパのとても高いイヤホンです。

ag TWS03Rは、ANCや外音取り込み、ワイヤレス充電といった機能面ではEarFun Free Proには敵いませんが、音質は間違いなく上でデザインもとても可愛らしいイヤホンとなっています。

この2つのイヤホンを比べて優れている部分をまとめました。

- アクティブノイズキャンセリング

- 外音取り込み

- ワイヤレス充電

- 防滴

- 圧倒的な音質

- コンパクトで最高の装着感

- 男女ともに好まれるデザイン

- ボタン式による操作性

ag TWS03Rは、コンパクトなサイズなのに高音から低音まで解像感が高くキレのある音が気持ち良いです。

そのため、機能性よりも音質を重視する方であればag TWS03Rがオススメです。

一方、5,000円台の全部入り完全ワイヤレスイヤホンでどの機能もしっかり使えるというのはEarFun Free Pro以外だとなかなか見つからないコスパ最高のイヤホンとなっています。

そのため、安価な全部入り完全ワイヤレスイヤホンを求めるならEarFun Free Proはとてもオススメです。

関連記事 【ag TWS03R】final全面監修の小型軽量な完全ワイヤレスイヤホンをレビュー!ふるさと納税対象で実質2,000円でゲット可能!!

EarFun Free Proはコスパが高く、初めての全部入り完全ワイヤレスイヤホンにおすすめ!

最後にEarFun Free Proの良いところ・気になるところをまとめます。

- コンパクトで主張しすぎないデザイン・サイズ

- ANC、外音取り込み、ワイヤレス充電もしっかり使える

- ゲーミング(低遅延)モード搭載

- 安価なのに機能は豊富

- カスタマイズ性はない

- 柔らかすぎるイヤーチップ

- ケースが簡単に閉じてしまう

EarFun Free Proは、5,000円台という低価格で全部入りの完全ワイヤレスイヤホンでコスパが高いのが最大の特徴です。

2万円、3万円するハイエンドモデルのイヤホンには及びませんが、騒音の大きい公共交通機関でも快適に音楽を楽しめます。

このEarFun Free Proはこんな方におすすめです。

- あまりお金をかけれない/かけたくないけど全部入り完全ワイヤレスイヤホンが欲しい方

- これまでノイズキャンセリングイヤホンを使ったことないけど一度使ってみたい方

また、ノイズキャンセリングは興味ないという方でも一度は試してみていただきたいモデルです。

EarFunからは今回ご紹介したFree Proの他にAir Proというノイズキャンセリング・外音取り込み・防水機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホンが発売されています。

そのAir ProとFree Proの比較やなぜFree Proを購入したかという理由についてこちらの記事で詳しくご紹介していますのでぜひこちらもご覧ください。

5 件のコメント